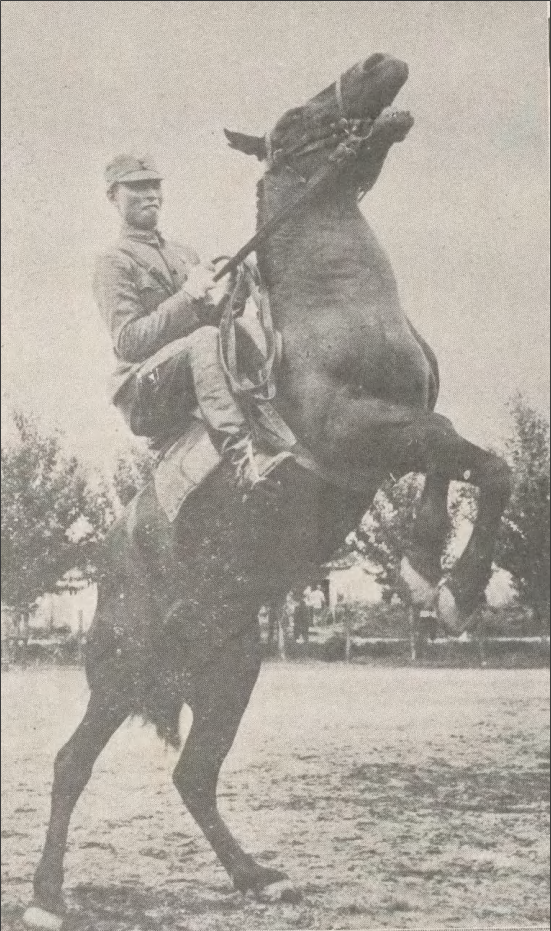

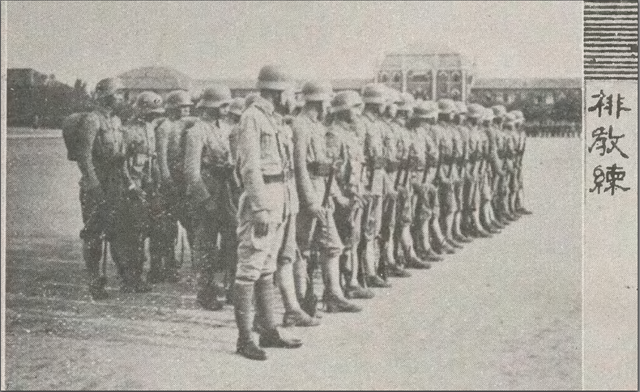

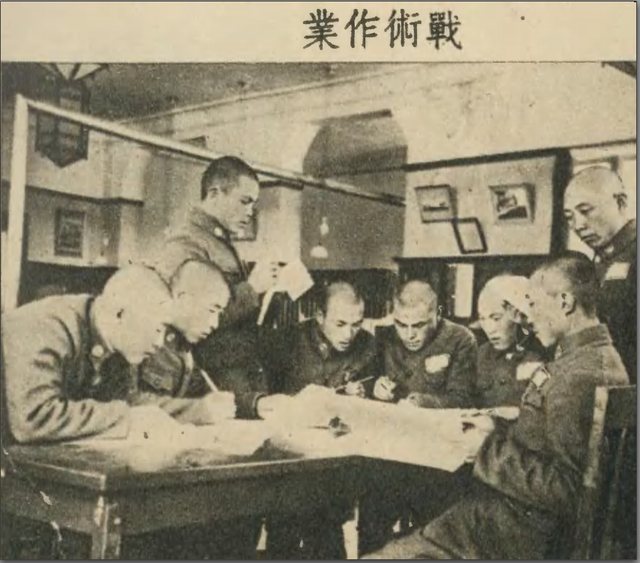

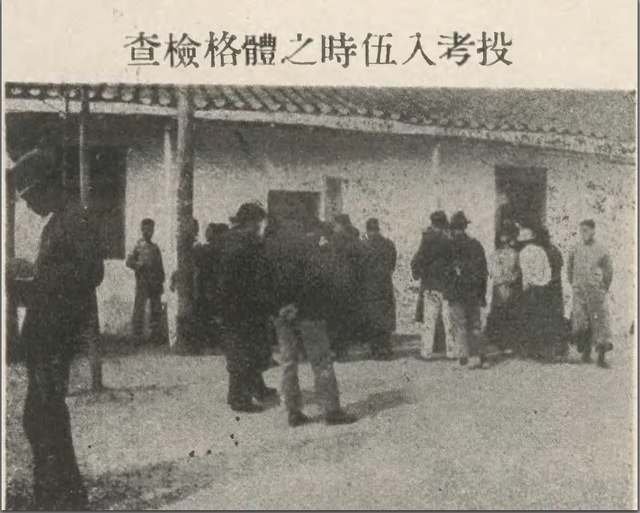

黃埔軍校�����,中國近代歷史上最具影響力的軍事院校����,為中華民族的獨(dú)立戰(zhàn)爭培養(yǎng)了許多優(yōu)秀的軍事人才。今天��,我們一起來聊聊黃埔軍校第十一期中的湖南人�����。黃埔軍校第十一期于1934年9月開學(xué)��,共編為2個(gè)學(xué)生團(tuán)。學(xué)科分步兵��、騎兵����、炮兵、工兵�、交通共5個(gè)科。1937年8月28日第一團(tuán)學(xué)生畢業(yè)��,共605人���,1937年10月25日��,第二團(tuán)畢業(yè),共664人��,黃埔軍校第十一期共有1269人。由于畢業(yè)時(shí)間為特殊的1937年�,幾乎是踩著盧溝橋事變畢業(yè),所以黃埔十一期的學(xué)員都是一畢業(yè)就面臨著抗日戰(zhàn)爭的全面展開,這是非常特殊的一期��。有別于前面十期的是,這一期(黃埔十一期)的資料檔案里面除了“姓名����、別號(hào)�、籍貫、年齡�����、永久通訊處”以外,首次增加了“學(xué)歷”���。

黃埔軍校第十一期共有1269人畢業(yè)���,其中湖南籍學(xué)生有122人�。湖南各地市的人數(shù)分別是:寶慶邵陽 12人���、常德11人���、郴州6人��、衡陽9人�、懷化4人、瀏陽4人�����、婁底新化7人��、湘潭18人�����、湘西3人���、益陽10人�、永州14人�����、岳陽7人��、張家界1人�、長沙16人���、株洲12人。綜合來看長沙���、湘潭��、寶慶邵陽�、株洲�、常德相比于其他地區(qū)來說人數(shù)會(huì)稍微多一點(diǎn),但是整體來看黃埔軍校第十一期中的湖南人并不多�����,很有可能是大部分其實(shí)已經(jīng)去了延安����。

下面筆者把這122個(gè)湖南籍學(xué)員的名錄整理如下,后面筆者會(huì)對(duì)每個(gè)學(xué)員進(jìn)行詳細(xì)介紹這里只列名單��,歡迎大家持續(xù)關(guān)注����。

胡蘭甫(湖南常德)����、史德萱(湖南長沙)��、左紀(jì)彤(湖南醴陵)��、汪學(xué)川(湖南衡陽)��、袁印藻(湖南藍(lán)山)����、張振藩(湖南湘鄉(xiāng))��、胡 頤(湖南湘潭)�、李定一(湖南永興)、劉大明(湖南長沙)�、梁海屏(湖南安化)、吳澤坤(湖南湘潭)��、唐 航(湖南臨武)����、何玉書(湖南郴縣)、羅芳榮(湖南衡陽)����、陳又平(湖南耒陽)�、黃承憲(湖南澧縣)���、張祖國(湖南醴陵)����、劉 侃(湖南新化)���、匡希圣(湖南祁陽)����、劉維城(湖南耒陽)�。

羅澤平(湖南祁陽)、陶富業(yè)(湖南醴陵)�����、黃丕業(yè)(湖南常德)����、王應(yīng)昌(湖南長沙)、陳家利(湖南湘鄉(xiāng))�����、戴炳炎(湖南澧縣)�、夏 霖(湖南武岡)、粱臧偉(湖南會(huì)同)�、郭振樸(湖南湘潭)、李建旗(湖南邵陽)���、賀良漢(湖南綏寧)����、劉楚峰(湖南茶陵)�、蕭云躍(湖南湘潭)、任滌非(湖南湘陰)�、楊春柏(湖南長沙)、陽宗孟(湖南醴陵)����、李蔭凡(湖南新化)、廖國卿(湖南安化)����、袁建安(湖南華容)、張 正(湖南安化)�。

周 澍(湖南零陵)、梁 均(湖南長沙)、黎克諧(湖南瀏陽)���、徐洪均(湖南湘陰)�����、蔡人昌(湖南攸縣)��、陳顯微(湖南醴陵)�、何振起(湖南長沙)�、賴惕安(湖南湘鄉(xiāng))、楊啟初(湖南桃源)�����、蔣子淵(湖南隆回)�����、李士良(湖南醴陵)��、劉劍雄(湖南新化)�、鄧醒愚(湖南祁陽)、羅揚(yáng)鞭(湖南邵東)�����、李秀青(湖南慈利)、賀 驥(湖南衡陽)�、周 尚(湖南長沙)���、林逴塵(湖南長沙)���、唐先覺(湖南新化)、陳聞暉(湖南瀏陽)����。

李濟(jì)忠(湖南隆回)、徐鑄湘(湖南益陽)��、廖 儀(湖南湘鄉(xiāng))��、成學(xué)敏(湖南湘潭)��、羅 醇(湖南邵陽)�����、何 桃(湖南衡陽)���、袁 森(湖南沅陵)��、謝志雨(湖南寧遠(yuǎn))�����、馮琪殼(湖南長沙)��、趙家梧(湖南湘潭)���、王任吾(湖南隆回)��、李錦希(湖南長沙)�、梁器文(湖南安化)�����、楚定瓚(湖南湘潭)��、石煥然(湖南永綏)���、劉 毅(湖南零陵)�����、黃建基(湖南資興)��、李玉麟(湖南寧鄉(xiāng))��、龍光明(湖南桃源)�、王定邦(湖南耒陽)。

高金保(湖南湘陰)��、謝榮漢(湖南新田)�、段心平(湖南華容)����、李任遠(yuǎn)(湖南湘鄉(xiāng))、鐘晴和(湖南湘鄉(xiāng))����、周建南(湖南隆回)、劉 準(zhǔn)(湖南瀏陽)�����、孫 哲(湖南常德)��、丁大甫(湖南常德)��、龔毅荃(湖南長沙)、譚箴予(湖南湘鄉(xiāng))���、黃安宇(湖南邵陽)�����、賓翀鵬(湖南湘潭)�����、金自悟(湖南安化)����、呂保赤(湖南零陵)��、李風(fēng)鳴(湖南新化)�����、童 駿(湖南桃源)�����、曾會(huì)奇(湖南益陽)�、唐湘波(湖南東安)���、陸震華(湖南長沙)。

金石民(湖南醴陵)�����、唐 奇(湖南祁陽)����、石琴南(湖南溆浦)、楊祖梅(湖南瀘溪)�����、吳佐中(湖南新化)�、彭梓材(湖南湘鄉(xiāng))�����、李龍德(湖南沅江)�、周菊村(湖南長沙)、陳景云(湖南祁陽)��、羅經(jīng)純(湖南酃縣)�、彭司琮(湖南保靖)�、謝明熙(湖南沅江)���、揚(yáng)振遠(yuǎn)(湖南寧遠(yuǎn))�、李子湘(湖南常德)����、賀國檣(湖南洞口)、陳德董(湖南寧鄉(xiāng))���、何 魁(湖南資興)�、謝光宇(湖南衡山)���、池化龍(湖南平江)�����、張思杰(湖南湘鄉(xiāng))����、鄧 戈(湖南攸縣)�����。

免責(zé)聲明: 本文內(nèi)容來源于遇見魏源圖書館 ,不代表本平臺(tái)的觀點(diǎn)和立場���。

版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由注冊用戶自發(fā)貢獻(xiàn)����,版權(quán)歸原作者所有�����,武岡人網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)��,不擁有其著作權(quán)���,亦不承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)本站中有涉嫌抄襲的內(nèi)容���,請通過郵箱(admin@4305.cn)進(jìn)行舉報(bào)��,一經(jīng)查實(shí)����,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。