邵陽第一進(jìn)士周儀籍考

——兼論桂莊書院(紫陽書院)始末

/阿舊

按:周儀作為邵州歷史有載的第一個(gè)進(jìn)士�,官至諫議大夫,因其早年苦讀于扶夷江畔一石洞�,生世頗有幾分傳奇色彩。周儀當(dāng)年苦讀之石室��,一般認(rèn)為在今邵陽縣塘渡口書堂山���,在清朝時(shí)當(dāng)屬武岡州塘田團(tuán)內(nèi)���,故很多人以為周儀即今邵陽縣塘田市鎮(zhèn)人����,實(shí)誤���。本文將從民間傳說�����、周氏族譜���、歷史記載和遺跡、人物關(guān)系等多個(gè)角度����,證明邵陽第一進(jìn)士周儀其籍在今新寧縣馬頭橋鎮(zhèn)石洞村。

橫空出世的進(jìn)士周儀和宋三周及其后人周昉

雍熙二年(985年)武岡人周儀中乙酉梁灝榜進(jìn)士���,宋祝穆《宋本方輿勝覽》之《湖南路·武岡軍·人物》:“皇朝周儀����,登雍熙科���?��!敝軆x是宋武岡也是宋邵州第一個(gè)考中進(jìn)士的人���。因宋前邵州并無有據(jù)可考的進(jìn)士,故也可以說周儀是邵陽的第一個(gè)進(jìn)士���。故同治《武岡州志》云:“邵州進(jìn)士自儀始也��?!边@對(duì)于偏遠(yuǎn)荊蠻之地的邵州人來說���,是多么的鼓舞人心啊,而其意義可以說是開天辟地的���。宋時(shí)的邵州���,較于中原,不只在地理上偏遠(yuǎn)���,在文化上更是莽荒之地��?��!秾殤c府志形勝記》云����,“……自有宋起��,宋初邵州之地西北皆蠻境�。”因而����,在唐時(shí),邵州即常為官員貴族的貶謫流放之地��,如柳宗元是被貶為邵州刺史后加貶的永州司馬����,又有“凌煙閣二十四功臣之一”的柴紹和長陽公主的長子柴哲威,世襲封爵���,后“坐弟謀反�����,免死�,流邵州”(見《新唐書·柴紹傳》)。而兩宋之交的大詩人陳與義初到邵州武岡紫陽山時(shí)���,有詞《點(diǎn)絳唇·紫陽寒食》�����,第一句便是����,“寒食今年��,紫陽山下蠻江左”�����,稱山下的扶夷江為“蠻江”�。

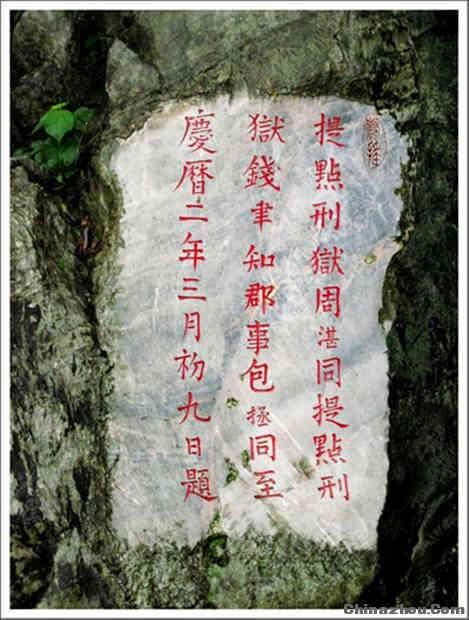

周儀一門由周儀進(jìn)士及第��,并由此一發(fā)不可收����,其子周湛���,孫周欽先后中進(jìn)士。子周湛����,宋真宗天禧三年(1019年)進(jìn)士,宋之能臣��,為官多地�����,都很有建樹�,頗孚官聲,也是古代檔案管理“千文架閣法”的創(chuàng)始人�,官至“右諫議大夫”,為“嘉祐名臣”�,宋史有傳。周湛初為秘書省著作佐郎�����,戎州通判����,累遷尚書都官員外郎�����,后知虔州��,再調(diào)任提點(diǎn)廣南東路刑獄���,后又知相州。在今肇慶風(fēng)景名勝七星巖有三位官員的石刻題名�����,即“提點(diǎn)刑獄周湛同提點(diǎn)刑獄錢聿知郡事包拯同至”����,時(shí)間是“慶歷二年三月初九日題”。第一名是周湛�,第三名是后來鼎鼎大名的包拯包青天。

肇慶七星巖石刻

周湛子周欽�����,(宋徽宗)宣和六年(1124)進(jìn)士�����,性剛毅�����,勇于為義�����,宣和初��,因平武岡峒獠叛�����,以功擢武功大夫�,德州刺史,后死于靖康之難��。

紫陽周氏���,由周儀起���,三代三進(jìn)士�,時(shí)稱“宋三周”��。對(duì)于“宋三周”�,《同治武岡州志·名臣傳》甚至將之與唐之張九齡兄弟和宋之“三蘇”相提并論:“殆與張曲江蘇眉山頡頏矣?����!?/span>

后又有周昉��,族譜載為周儀第六代孫�、周欽之曾孫,字晦叔(又字景玄、仲朗)�����,生卒年不詳�。道光《寶慶府志·選舉表》載其為“上舍第釋褐”。宋太學(xué)“三舍法”把太學(xué)分為外舍����、內(nèi)舍、上舍三等���,外舍2000人����,內(nèi)舍300人�,上舍100人?����!吧仙岬卺尯帧?,即上舍第出身直接授予官職。上舍第也等同于進(jìn)士出身��。周昉是證明其祖先周儀籍在今新寧縣馬頭橋鎮(zhèn)石洞村的關(guān)鍵人物���。

周儀籍武岡紫陽鄉(xiāng)

對(duì)于周儀確切籍貫���,光緒《湖南通志》云其為邵陽人,“周儀�,邵陽人,讀書于武岡紫陽石室����,后徙武岡,以原籍田廬分贍宗族——姓譜”����?��!秾殤c府志》說周儀為“武岡人”,又對(duì)舊志說周儀為邵陽人做了解釋�,“儀以雍熙登第,(武岡)其時(shí)尚屬邵州��,故舊志皆作邵陽����,政可兩存也”。同治《武岡州志》之《名臣傳》只說其“所居有紫陽山�����,山有石室”���,紫陽山在紫陽鄉(xiāng)�����,那么周儀應(yīng)該就是武岡紫陽鄉(xiāng)人��。南宋《輿地紀(jì)勝》之《荊湖南路·武岡軍·人物》有載:“周儀��,紫陽人�����,登雍熙甲科��?!薄遁浀丶o(jì)勝》成書于南宋中期��,和周儀時(shí)代較近���,可信度高�����。紫陽�,即紫陽鄉(xiāng)�,周儀為當(dāng)時(shí)的武岡紫陽鄉(xiāng)人,應(yīng)當(dāng)無誤�。

宋初武岡縣屬邵州,崇寧年間升武岡縣����,置武岡軍�����,和邵州互不隸屬��。宋初武岡縣直轄唯兩鄉(xiāng)��,其西為儒林鄉(xiāng)�;其東即為紫陽鄉(xiāng)�����,合龍管��、龍江��、永豐����、長溪直至白倉而下,至塘渡口����、白羊鋪,北至今隆回三閣寺鄉(xiāng),綿延兩百多里��。今之隆回縣三閣司鄉(xiāng)����,邵陽縣之塘渡口、白倉鎮(zhèn)���、黃亭市鎮(zhèn)���、蔡橋鄉(xiāng)�����、塘田市鎮(zhèn)�����、金稱市鎮(zhèn)與新寧縣之豐田鄉(xiāng)����、馬頭橋鎮(zhèn)當(dāng)時(shí)都屬于紫陽鄉(xiāng)。馬頭橋鎮(zhèn)其時(shí)當(dāng)屬紫陽鄉(xiāng)長溪里��。

有關(guān)周儀的本地民間流傳

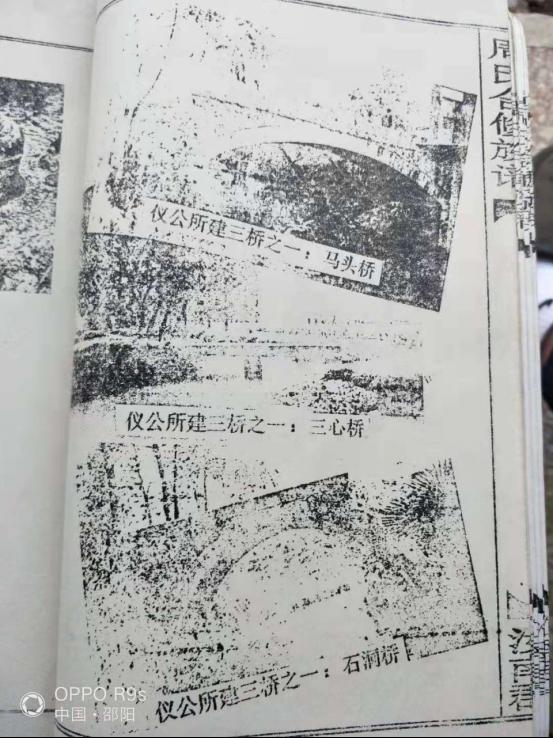

新寧縣馬頭橋鎮(zhèn)一帶至今仍流傳著有關(guān)周儀的傳說。說周儀的先祖在武岡縣紫陽鄉(xiāng)長溪里三星團(tuán)(實(shí)為山心團(tuán))一個(gè)叫三峒隴的山村(即今新寧縣馬頭橋鎮(zhèn)石洞村)居住�,世代耕讀為樂,幼時(shí)在家勤學(xué)苦讀��,日夜不倦�����,后又到離祖宅不遠(yuǎn)的扶夷江畔懸崖旁的一個(gè)石洞里潛心苦讀���,并在洞里遇仙翁點(diǎn)化���,由此學(xué)業(yè)大進(jìn),后在宋太宗雍熙二年(公元985年)考中進(jìn)士����,官至諫議大夫。周儀做官昌言無忌����,剛正不阿,生活清廉����,又好施舍���,退休后在其宅下疊修山心、石洞��、馬頭三座石橋�,今馬頭橋即以其所修之橋命名。

周氏族房譜

查武岡周氏族譜���,周儀祖父誠公�,誠公生有喜公和樂公�,周儀為喜公之子。

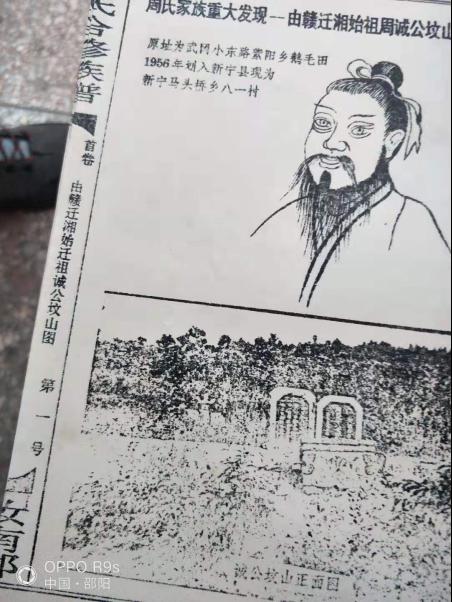

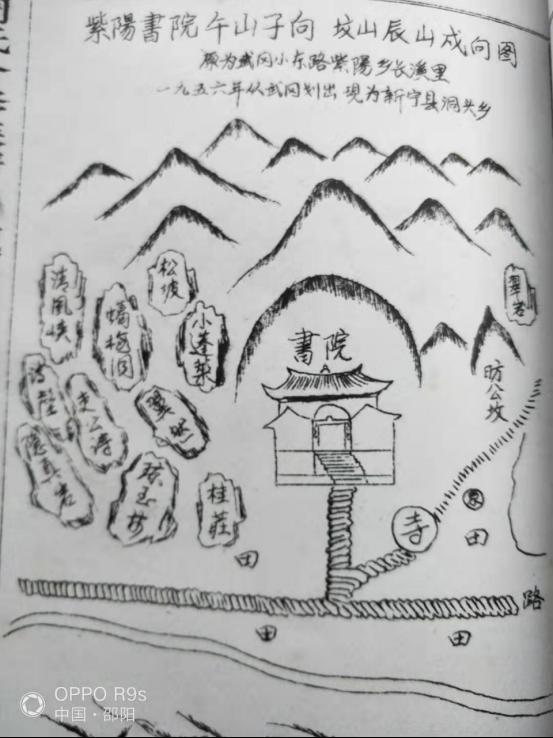

武岡《周氏合修族譜》第七修載:周儀�����、周湛父子為宋時(shí)武崗紫陽鄉(xiāng)人�����,現(xiàn)今新寧馬頭橋鄉(xiāng)石洞橋村蔣家院子(1992年時(shí)為洞頭鄉(xiāng)八一村)��。周儀父誠公故墟山心寺(原為紫陽書院)�����,后周昉改為桂莊書院���,后韓侂胄當(dāng)政��,大力取締書院�,周昉又改書院為山心寺���,“延僧供佛”����,在今坪山村���,現(xiàn)為坪山小學(xué)���。據(jù)譜載,周儀祖父誠公�����、周儀之孫周欽(宋崇寧二年[1104年]進(jìn)士)等數(shù)座墳塋在山心寺側(cè)對(duì)面兩公里處的黃茅嶺(紗帽嶺)八一村周家祖山���。族譜繪有祖山里周儀祖父誠公和周儀孫周欽墳塋的具體方位圖片�����。

周氏族譜誠公墳山

周氏族譜紫陽書院圖

據(jù)《周氏總族》�,隆回縣高平周氏始祖為周朝,字祥光�����,所謂“尚書公”�����,原住武岡紫陽鄉(xiāng)石洞橋����。

又查《湖南周氏源流》:“邵陽周氏,始遷祖誠公�,原籍江西泰和圳河江,其子玉喜于唐末卜居武岡紫陽鄉(xiāng)州尾頭��,孫儀公����?����!?/span>

武岡《周氏合修族譜》又云,儀少有異稟���,博學(xué)力行��,自入石孔即“翠巖”�,讀書其中�,與一老翁講古道今,自后文思大進(jìn)����,登宋梁灝進(jìn)士。后致仕���,回家建石室書院講學(xué)��,門徒數(shù)百�����,湖南名士多受其學(xué)���。周儀生活清廉��,又好施舍���,并在其宅下疊修山心、石洞�、馬頭三座石橋,今馬頭橋即以其所修之一橋命名�。關(guān)于周儀致仕歸鄉(xiāng)后在其宅下疊修山心、石洞����、馬頭三座石橋的說法亦見于周儀后裔應(yīng)森公支系房譜。

周儀讀書于翠巖石洞(族譜誤記為翠石)��,翠巖石洞在今新寧縣馬頭橋鎮(zhèn)坪山村��。近日金城書院肖富山�、張才山、康雪等人實(shí)地考察�����,“翠”字上面的“羽”頭�����,筆跡較模糊��,下截“卒”較清晰�,“巖”字清晰可辨。

翠巖

因靖康之亂����,陳與義“遂避亂襄漢,轉(zhuǎn)湖湘�����,逾嶺嶠”�,來到武岡紫陽山,有《書堂山石室銘并序》��,序文里說到的周公諫議���,“嘉祐名臣”當(dāng)為周湛��,因周儀為雍熙二年(985年)乙酉梁灝榜進(jìn)士�,而嘉祐元年為公元1056年����,時(shí)間相差七十余年���,設(shè)若周儀30歲中進(jìn)士,而到嘉祐元年則已過百歲矣�,又怎么可能為“嘉祐名臣”?周公諫議��,周湛曾官遷“右諫議大夫”�,可見在紫陽山石室讀書的應(yīng)是周湛。而周湛在紫陽山石室正是效仿其父周儀在馬頭橋坪山之翠巖石洞苦讀的做法����。

周敦頤與馬頭橋

周氏族譜載周儀致仕歸鄉(xiāng)后在其宅下疊修山心、石洞���、馬頭三座石橋�,這三座橋經(jīng)過多次整修至今仍在���。馬頭橋在三橋的最下游�����,族譜說�,橋上書有“周氏垂建馬頭橋”字樣,橋頭有濂溪先生周敦頤撰寫的馬頭橋記事碑���。有人誤以為這橋是周敦頤所修建,實(shí)誤���。查同治《武岡州志·藝文志》記載:“馬頭橋記碑:周濂溪撰在州溪南里�����,字漫漶莫能辨�����?!闭f明周敦頤只是為橋撰記事碑罷了�。“溪南里”����,下轄“架沖團(tuán)”、“城頭團(tuán)”��、“三心團(tuán)”(三心團(tuán)實(shí)應(yīng)為山心團(tuán)�,因境內(nèi)有山心寺得名,蓋同音誤傳,“三”�、“山”本地同音)和“油頭團(tuán)”。而其實(shí)�����,馬頭橋就在“三心團(tuán)”內(nèi)����,當(dāng)然州志說在溪南里也對(duì)?���!爸苁洗菇R頭橋”里的周氏當(dāng)指周儀及其宗族后代。

山心�、石洞、馬頭三座石橋

治平四年(1067)秋�,周敦頤“往權(quán)邵守”,即度正《濂溪先生周元公年表》之記載“治平四年丁未��,先生時(shí)年五十一……是秋攝邵州事”����,直至第二年中他出任廣南東路轉(zhuǎn)運(yùn)判官為止,時(shí)長接近一年�����。周敦頤到馬頭橋并為馬頭橋?qū)懹洷桶l(fā)生在這段時(shí)間內(nèi)。

現(xiàn)馬頭橋畔東有周氏后裔宗祠(今新寧職業(yè)中學(xué))�,大門有對(duì)聯(lián):“橋畔殘碑濂溪故景,云間古洞諫議遺風(fēng)”�����,“石室風(fēng)清光昭史乘����,桂莊地近名著鄉(xiāng)村”���。這也是《武岡州志》載周敦頤為馬頭橋記碑的一個(gè)佐證��。

馬頭橋周氏宗祠大門

馬頭橋周氏宗祠對(duì)聯(lián)一

馬頭橋周氏宗祠對(duì)聯(lián)二

周儀致仕后在家鄉(xiāng)建立石室書院�����,即紫陽書院的前身�,后被其后周昉改為桂莊書院����,桂莊書院遺址在今坪山小學(xué)內(nèi)�。

周敦頤一生致力于文教�,每為官一地,首推興教辦學(xué)���。度正《濂溪先生周元公年表》:“邵之學(xué)在牙城之中���,左獄右庾,卑陋弗稱�����。先生始至����,伏謁先圣祠下,起而怵然����,乃度高明之地,遷于城之東南��,逾月而成�。”建成后����,周敦頤又自撰《邵州新遷學(xué)釋菜祝文》和《告顏?zhàn)游摹?���,以昭告先圣先師����,“又屬荊湖北路轉(zhuǎn)運(yùn)使孔延之作《邵州遷學(xué)記》”。周敦頤在邵州(今邵陽)興教辦學(xué)�����,將州學(xué)遷址重修�����,此亦即朱熹所說的周敦頤“遷尚書虞部員外郎通判永州���,權(quán)發(fā)遣邵州事,新學(xué)校以教其人”��?���!靶聦W(xué)校以教其人”�����,這是周敦頤在邵州的主要功績�����。

周儀為雍熙二年(985年)乙酉梁灝榜進(jìn)士�����,周敦頤生于1017年�����,兩人年齡差距較大�����。筆者以為�����,兩人在現(xiàn)實(shí)中有過交往的可能性不大����。治平四年,即公元1067年��,周敦頤來馬頭橋時(shí)�����,周儀應(yīng)當(dāng)已經(jīng)過世了�����,不過石室書院還在����。周儀和周敦頤同為周姓,又都是湖南人�����,周敦頤在知永州前的嘉祐六年通判虔州�����,而周儀子周湛亦曾知虔州���,時(shí)間當(dāng)在周敦頤任前���,周儀作為前輩鄉(xiāng)賢,周敦頤在未到邵州前即當(dāng)有所耳聞�。當(dāng)周敦頤見到石室書院,見到周儀捐建的馬頭橋之橋頭馬頭栩栩如生�,心中之感慨和對(duì)前賢周儀的景仰之情是可以想見的,然后應(yīng)周儀后人之請(qǐng)為馬頭橋記碑�����,也是順理成章的事情����。

又馬頭橋鎮(zhèn)南50里的新寧縣城犁頭灣石崖有周敦頤書“萬古堤防”四字,有蓮潭菴��,為紀(jì)念周敦頤泛蓮于此���。清代周誥編有《濂溪志》���,中有《周子遺事》,記載:“周子嘗過新寧邑�,至蓮潭,見水深千尺,因鐫‘萬古堤防’四字于石崖�����?�!庇值拦狻秾殤c府志》之“藝文略·金石”:“宋蓮潭石刻��,今存���。在新寧治北夫夷江岸��,石壁斗立�,相傳周子權(quán)邵州軍時(shí)書‘萬古堤防’四字鐫于上���。字畫遒勁���,水涸時(shí)可見。舊志云:末有‘古舂陵周某某題并書’九字�,今不能識(shí)矣����。……其曰蓮潭者����,亦以周子得名也�?��!蹦敲?���,周敦頤到馬頭橋和到新寧城北犁頭灣���,當(dāng)在同一段時(shí)間行程前后�。

周昉與桂莊及桂莊書院

同治《武岡州志·文苑》載:“周昉�����,字晦叔�����,儀之后也���。嘉定間登上舍第�����,官內(nèi)史����,嘗于紫陽先世所居之地為桂莊書院,自稱桂莊主人����。”這一段記載非常明確����,嘉定年間,周昉回祖籍隱居�,可知他的先祖周儀就是宋紫陽鄉(xiāng)三峒隴人(即今新寧縣馬頭橋鎮(zhèn)石洞村)。

《周氏合修族譜》有《昉公傳》:“周昉字晦叔���,望公之孫�����,道公之子����。公天資不俗�����,稟性非凡�。少時(shí)喜讀書,好結(jié)友�。慕朱熹之理學(xué),紹儀公之高風(fēng)���。嘗于紫陽先世所居之地���,辟室為桂莊書院,自稱為桂莊主人���?����!?/span>

同治《武岡州志·疆域志》之“三心團(tuán)”有:“有白石水�����,有山心寺社倉�,有宋周昉故里,有故桂莊書院����,有周昉墓:在燕山菴左,有群玉林����、清風(fēng)峽:上有張聲遠(yuǎn)、史彌寧�、張同器、鄭域磨崖題刻��,俱見金石卷……”

山心寺社倉��,在山心寺旁邊��。社倉��,即義倉��,清劉大櫆:“建社倉以備荒年�,創(chuàng)書院以興文教?��!鄙鐐}是民辦糧倉的一種�,為南宋朱熹首創(chuàng)。

查州志金石卷�����,有:“桂莊大字(今存)����。在州溪南里石洞村山心寺��。嘉定七年周昉刻石‘桂莊’二字�����,行書��,大徑一尺強(qiáng)�,后書‘新除湖南提刑張聲遠(yuǎn)書’、‘嘉定甲戌中秋桂莊主人刻于崖次’二十六字����,楷書,凡一行�����。”

有“史彌寧桂莊石刻”:“史彌寧桂莊石刻(今存)�。史彌寧撰,嘉定八年刻石����,前書詩二絕,右題‘周晦叔桂莊嘉定乙亥中和節(jié)友林居士四明史彌寧清叔父’二十六字,俱行書�,凡十四行,字?jǐn)?shù)不齊����。”

有“盱江張同器寄題晦叔上舍桂莊石刻�����,今存�。”

有“武岡軍判官鄭域題桂莊詩刻(今存)����。”

有“群玉林”��、“清風(fēng)峽”:“今存�。二刻均在山心團(tuán)�����?��!?/span>

湖南提刑張聲遠(yuǎn)除題行書“桂莊”二字外,還留題八景����,分別是:詩壑��、翼然��、清風(fēng)峽�、小蓬萊、群玉林�����、隱真巖���、葛梅洞�,“為歷來金石家所遺表”�。

武岡州志藝文志金石

紫陽書院八景之二

史彌寧題賦桂莊二首為:“結(jié)屋山垣得許奇�,巖犀環(huán)擁讀書帷����。阿姮定與君家厚,留下西風(fēng)幾萬枝����。”和“家有留馥紫陽鄉(xiāng)��,洗石疏泉著桂莊����。看到花時(shí)秋更好�����,放開冷袖貯天香��?�!?/span>

史彌寧又有七絕���,題為《周晦叔所宅之左��,一坡隱然而高����,有竹萬箇,架小軒于翠霧蒼雪間��,日彈琴讀書其下�,軒外鳴泉清駛,若與弦誦之聲相答�,愛其境勝,為賦一絕》:“竹根碧澗落寒聲����,竹外雙溪抵鏡明��。滿袖天風(fēng)吟不徹��,坡頭直有放多清��?�!?/span>

張國器題桂莊詩:“蟾窟移根不記年�����,英材杰出以儲(chǔ)賢,樹因地勝常常茂��,花到秋來得得傳����。已把詩書供灌溉,定尋泉石伴絲弦��,曾看攀折從君始����,尚愿云仍與接聯(lián)?!?/span>

從以上詩歌和題刻可知桂莊秀美奇崛之山水和清幽風(fēng)景,而桂莊之建制規(guī)模�,亦可模擬得之。

張聲遠(yuǎn)時(shí)為湖南提刑���,史彌寧為武岡知軍���,鄭域?yàn)槲鋵娡ㄅ校@些人和周昉交游���,張聲遠(yuǎn)更是遠(yuǎn)道而來��,題刻吟詩于桂莊���,可見周昉身份非同一般��?��!段鋵葜尽份d周昉“官內(nèi)史”,宋并無“內(nèi)史”官職�,隋朝確立三省六部制,三省為最高行政部門����,指中書省、門下省���、尚書省,其中中書省的長官叫內(nèi)史令�����,唐以后改稱中書令���,相當(dāng)于宰相�����?��!吨苁虾闲拮遄V》撰寫有《昉公傳》�,說其曾“官兵部侍郎”��。

桂莊書院在桂莊內(nèi)���,因依周儀讀書之“翠巖”石洞��,故原來又稱石洞書院����、石室書院(據(jù)族譜�����,周敦頤過馬頭橋��,曾在石洞書院講學(xué)���,筆者以為���,當(dāng)時(shí)的石洞書院應(yīng)該規(guī)模不大����,可能稱之為書舍或書堂更貼切些)��,周昉改為桂莊書院����。周氏族譜云,周昉曾“講學(xué)于斯”�。族譜又云,“寶慶丙戌�,史彌寧來知武岡,重建軍學(xué)���,補(bǔ)修紫陽書院�����,與昉公來往甚密,為倡研理學(xué)��,常嘯傲于莊,以養(yǎng)性靈���,以娛天年����?����!?/span>

族譜載周昉傾心理學(xué)���,仰慕朱熹�,而在史籍中���,也有跡可尋���。周昉除了和朱熹,還與陳文蔚�、魏了翁等大文人也有過來往。陳文蔚生于紹興二十三年(1153年)����,卒年不詳����,進(jìn)士出身��,是朱熹的學(xué)生���,理學(xué)家����,終身未出仕����,一直從事教育。他有題贈(zèng)周昉詩《寄題玉山周晦叔家似賢齋》:

“人心殊嗜好�����,黑白互相形���。農(nóng)臭不自悟����,熒熒飛青蠅�。一日對(duì)此君���,炯然又眼明��。子猷雖借宅��,綠陰仍滿庭����。雅凈兩龔潔,高寒伯夷清��?����?山豢舍?�,勁挺干青冥����。世人景先哲,繪畫勞丹青����。想像不覿面�,孔孟何由傾����。安知君子交,日日與相迎��。手種萬蒼玉�����,君家有典刑���。清風(fēng)流至今����,修好無渝盟����。”表達(dá)淡泊名利���,鄙薄惡俗����,固守高節(jié)的情操,與周昉共勉�����。其時(shí)���,周昉應(yīng)在江西玉山一帶為官。當(dāng)時(shí)有一個(gè)上饒-玉山詩人群體����,大多數(shù)過著隱居的生活,甘于貧困���,又固守高節(jié)���。周昉在此間自然會(huì)受影響,而他本人醉心理學(xué)�����,生性淡泊�����,族譜傳里說他“素性好義”,因而也容易理解他為什么致仕還鄉(xiāng)��,回“紫陽先世所居之地”��,醉心于教育����,醉心于山水之間了。

魏了翁��,為南宋著名理學(xué)家��,大學(xué)問家�,寶慶元年(1225)被貶謫湖南靖州達(dá)七年之久,其間有《渠陽集》�,中有答周昉的書信《答周晦叔應(yīng)辰》,應(yīng)辰應(yīng)該是周昉按周氏輩分所取的名字���。族譜載周昉為周儀孫周欽的曾孫��,查周氏應(yīng)森公世系和輩分“祥�、夢(mèng)���、應(yīng)����、康、世”���,周昉正是“應(yīng)”字輩���。魏了翁在信里和周昉討論理學(xué)經(jīng)典:“……《乾》是四德�,諸卦大亨而利于正,此非伊川臆說也����,《彖辭》固已如此?�!蹲髠鳌芬浴峨S》為四德者�����,蓋占筮者釋辭類如此�����,《彖》固云大亨貞云云。先天之卦���,《系辭》固有之��,《參同》亦有此象�����。自希夷����、康節(jié)始盡發(fā)其秘��,必潛心玩索之久�����,乃可得之��,非信筆脫口數(shù)可言也����。伊川與濂溪指意元不同,濂溪蓋通字對(duì)文耳���?���!?/span>

據(jù)武岡周氏族譜記載,朱熹曾講學(xué)于桂莊書院�,即紫陽書院。朱熹又自稱紫陽朱熹��,是因?yàn)槠涓钢焖勺婕不真脑?�,曾在徽州府紫陽山老子祠讀書(徽州也有一座紫陽山)���,有刻章“紫陽書堂”�����,朱熹為懷念父親,亦表思鄉(xiāng)之情�����,故自稱為紫陽朱熹���。因而�,有人又尊稱朱熹為紫陽夫子。

后來書院興起����,各地為尊朱熹,取名為紫陽書院的很多����。而武岡之紫陽書院,應(yīng)非紀(jì)念朱熹曾到此講學(xué)�����,而因本鄉(xiāng)地名即為“紫陽”�����,而且武岡紫陽書院之名早在朱熹之前就已經(jīng)存在了�����。在《文脈:千年湖湘書院圖記》一書中��,記載武岡紫陽書院是在淳熙到紹熙年間創(chuàng)立的���。

紫陽書院原為私立�����,在南宋中期被改為軍學(xué)��,宋轉(zhuǎn)運(yùn)判官盱江鄧均有《重修武岡軍學(xué)記》:“……又增修武岡邑庠暨紫陽書院��,于是士之瞻也���,游也����,息焉���,莫不嘖嘖曰:‘懿乎此舉也����,’���。”

后史彌寧知武岡軍��,又重修武岡軍學(xué)���,王之制有《武岡軍修學(xué)記》�����,周氏族譜說法與此記文是一致的��。

據(jù)族譜���,桂莊后被周昉改為山心法華寺��,簡稱山心寺��,現(xiàn)馬頭橋鎮(zhèn)清時(shí)名為“山心團(tuán)”�����,即得名于此寺�����。明成化十九年留有會(huì)稽童煊碑記��,上載:“……昉公素性好義�,將宅院田土山地,一慨施舍����,易此莊為山心法華寺,簡稱山心寺�,延僧供佛,與樂予之���,桂莊即成古建筑佛地……”山心寺現(xiàn)為坪山小學(xué)�,其景物大部分已廢�����,石刻尚有“松坡”���、“云梯”����、“翠石”(翠巖之誤)�,尚存大水缸一只(原一雙),刻有“南宋寶佑戊午年正月廿八日山心寺百兆永遠(yuǎn)為記”字樣�。

宋文物紫陽書院水缸

較之祖輩“宋三周”,周昉名氣似乎小得多����,但他其實(shí)應(yīng)該是紫陽周氏家族里官職最高,對(duì)朝廷政局影響也最大的一個(gè)人��,但也可能是該家族在宋朝最后一位獲取朝廷功名的人�。據(jù)周氏家譜記載,“端平年間(1234年)���,忽坐誣削籍,累及宗族”���,宋邵州最為輝煌興盛的紫陽周氏一門就此沒落,讓人噓唏不已����。

從與周昉交往這些人的年齡結(jié)構(gòu),和其曾祖周欽(宋徽宗)宣和六年(1124)進(jìn)士�,以及他回家鄉(xiāng)馬頭橋三峒隴石洞橋后朋友作詩賦題碑刻顯示的年份來看,筆者認(rèn)為周昉的生卒年可能在公元1170年-1270年之間�����。

而桂莊書院也因周昉的過世而慢慢沒落����,不過,到明代時(shí)仍有紫陽書院在,但應(yīng)該是遷移到別處去了��。所幸書院去而文氣留���,馬頭橋人�����,紫陽人�����,武岡人��,邵陽人����,由此民智初開��,民風(fēng)始變�����。武岡���,原為“黔巫東鄙�,蠻獠雜擾”之地。紫陽鄉(xiāng)�,浙江諸暨有宋《武岡縣令楊公墓志》����,其中有云,“紫陽鄉(xiāng)婆婆鬼嘯聚滋熾�����,既不可以文諭��,又不可以武脅”�����,可見當(dāng)時(shí)紫陽鄉(xiāng)民眾之愚昧落后�。而到南宋末,武岡的風(fēng)氣才開始改變�,文天祥說:“雖洞窟林麓,人去其陋����,遣子就學(xué)��?�!?/span>而石洞書院桂莊書院��,可謂居功至偉���。之后,馬頭橋一帶尚學(xué)之風(fēng)日盛��,無論條件多么艱難�,即便舉全家甚至全族之力,都要遣子就學(xué)����,而這也是馬頭橋一帶至今仍人才輩出的最大原因吧。

桂莊書院已杳然遠(yuǎn)去���,“往者不可諫,來者猶可追”����。古武岡紫陽周氏一門�,即“宋三周”及其后人周昉等,其影響力之深遠(yuǎn)�,幾乎貫穿整個(gè)宋朝���。其才華和智慧,光耀紫陽�,亦光耀武岡,光耀邵州����。鄉(xiāng)人后世����,以其為榮耀,也以其為榜樣���。昔有匡衡���,鑿壁偷光,又有車胤�����、孫康之囊螢映雪�,而至北宋,則有邵州紫陽之周儀周湛父子之石洞苦讀�����。期待新寧桂莊書院的文化遺產(chǎn),及“宋三周”求學(xué)苦讀的精神���,激勵(lì)后人�����,也期待新寧力興文教�����,振興書院學(xué)校����,如張拭所言����,以“成就人才,以傳道濟(jì)斯民”����。

阿舊于2019年11月11日