從農(nóng)業(yè)的產(chǎn)生來(lái)看�,最初人類(lèi)發(fā)現(xiàn)可以通過(guò)種植一些固定的植物來(lái)獲得果實(shí),于是農(nóng)耕應(yīng)運(yùn)而生��,最初刨地的方式是用手����。進(jìn)入新石器時(shí)代后��,人們把石�、木棒打磨或削尖后并輔以一定的長(zhǎng)柄就制成了最古老的農(nóng)具。 “耒”和“耜”[sì]是我國(guó)夏商時(shí)期廣泛使用的耕作工具��。

那么我國(guó)最原始的“耒”和“耜”是怎么發(fā)明的呢�����?

傳說(shuō)����,炎帝和大家一起圍獵,來(lái)到一片林地����。林地里���,看到兇猛的野豬正在拱土,長(zhǎng)長(zhǎng)的嘴巴伸進(jìn)泥土���,一撅一撅把土供起����。一路供過(guò)���,留下一片被翻過(guò)的松土�。

野豬拱土的情形�����,給炎帝留下很深的印象��。能不能做一件工具��,依照這個(gè)方法翻松土地呢����?經(jīng)過(guò)反復(fù)琢磨�,炎帝在刺穴用的尖木棒下部橫著綁上一段短木����,先將尖木棒插在地上。再用腳踩在橫木上加力���,讓木尖插入泥土����,然后將木柄往身邊扳���,尖木隨之將土塊撬起��。這樣連續(xù)操作,便耕翻出一片松地�����。

這一改進(jìn)��,不僅深翻了土地����,改善了地力而且將種植由穴播變?yōu)闂l播使谷物產(chǎn)量大大增加���。這種加上橫木的工具,史籍上稱(chēng)之為“耒”�。在翻土過(guò)程中,炎帝發(fā)現(xiàn)彎曲的耒柄比直直的耒柄用起來(lái)更省力��,于是他將“耒”的木柄用火烤成省力的彎度�,成為曲柄,使勞動(dòng)強(qiáng)度大大減輕�����。為了多翻土地�����,后來(lái)又將木“耒”的一個(gè)尖頭改為兩個(gè)��,成為“雙齒耒”��。

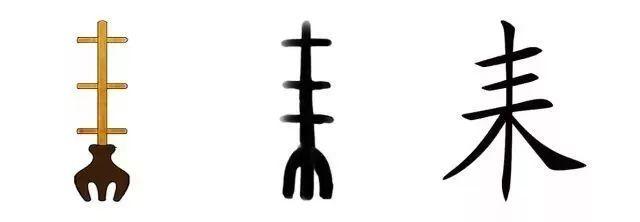

“耒”是個(gè)象形字����,形如木叉,上有曲 柄,下面是犁頭��,用以松土�����,是犁的前身����。“耒”是漢字部首之一���,從“耒”的字都與原始農(nóng)具或耕作有關(guān)����。耜用于起土����,耒是耜上的彎木柄�。考古學(xué)家認(rèn)為�����,耜是一種曲柄起土的農(nóng)器,即手犁�����。各地曾出土木耜���、骨耜��,青銅耜出現(xiàn)于商代晚期����,實(shí)際出土的都是耜頭��。

形制為扁狀尖頭���,裝在厚實(shí)的長(zhǎng)條木板上���。木板肩部連接彎曲而前傾的長(zhǎng)柄。柄與耜頭連接處有一段短木��,末端安橫木�。使用時(shí),手執(zhí)橫木��,腳踩耜頭短木,使耜頭人土起土����。在古代文獻(xiàn)中,存在大“耒”和“耜” 的記載�����。如《說(shuō)文》中:“耒��,手耕曲木也��。

《禮記?月令》:“天子親載耒耜��?�!薄逗鬂h書(shū)? 章帝紀(jì)》中有:“耒其柄�,耜其刃?���!笨梢?jiàn),“耒”和“耜”是古代早期農(nóng)具���,產(chǎn)生比犁要早�����。耒主要指這種農(nóng)具的柄�,耜則更多指農(nóng)具的前端用于翻土的部分��,最初為木或骨制�,后改為靑銅和鐵器,相當(dāng)于今 天所說(shuō)的“犁頭”�����。

“耕”字為何不用“?����!弊髌?����,用牛耕地起于何時(shí)��?眾所周知���,我國(guó)古代耕地是用牛拉犁����。那為何“耕”字以“耒”為偏旁,而不像“犁”用“?��!弊霾渴啄?�?牛耕到底是什么時(shí) 候開(kāi)始的呢���?“耕”是個(gè)會(huì)意字,左邊為“耒”��,右邊為“井”����。耒是我國(guó)古代犁產(chǎn)生以前主要的耕作工具,而“井”則反映了夏商周時(shí)期的井田制度���。

用“耒”在“井田”上勞作��,便是耕�����。所以“耕”這個(gè)造字是很形象的��。由于使用牛耕遠(yuǎn)比“耒”耕要晚����,所以不以“?�!睘槠?��。而“犁”通常指鐵制翻土工具�����,這時(shí)候已大量使用牛代替人力���,故以“牛”為部首�。牛耕始于何時(shí)?存在爭(zhēng)論�����。大致有三種說(shuō)法:一說(shuō)認(rèn)為產(chǎn)生于西漢中期�。

我國(guó)古代著名農(nóng)學(xué)家賈思勰的《齊民要術(shù)》中有“趙過(guò)始為牛耕”的說(shuō)法。據(jù)《漢書(shū)?食貨志》載�,西漢武帝時(shí)�����,搜粟都尉趙過(guò)在陜北一帶推廣牛耕����,并令當(dāng)?shù)厣聘N者前往學(xué)習(xí)���。這是我國(guó)史籍明確記載的第一次大規(guī)模推廣牛耕技術(shù)���。可見(jiàn)����,當(dāng)時(shí)只是推廣牛耕,其產(chǎn)生應(yīng)該更早�。史學(xué)界比較一致的觀點(diǎn)認(rèn)為牛耕在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期已經(jīng)很普遍。

免責(zé)聲明: 本文內(nèi)容來(lái)源于兩擔(dān)谷 ����,不代表本平臺(tái)的觀點(diǎn)和立場(chǎng)。

版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由注冊(cè)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)���,版權(quán)歸原作者所有���,武岡人網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)�����,不擁有其著作權(quán)��,亦不承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)本站中有涉嫌抄襲的內(nèi)容���,請(qǐng)通過(guò)郵箱(admin@4305.cn)進(jìn)行舉報(bào)����,一經(jīng)查實(shí)�,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。