青松老師及其他網(wǎng)友拍了不少屈原廟的照片���,也有網(wǎng)友作文說及屈原到過武岡�。我的中學語文老師在講解《史記•屈原列傳》課文時�,也說屈原到過武岡;當時我是很有幾分自豪的�����。關(guān)于屈原是否行游武岡��,我曾在《⟨幽蘭傳說⟩淺注》一文中有過說明����,對其涉足都梁是有疑問的。今據(jù)手頭能搜集到的資料�����,將此事作一更為詳細的考說��。

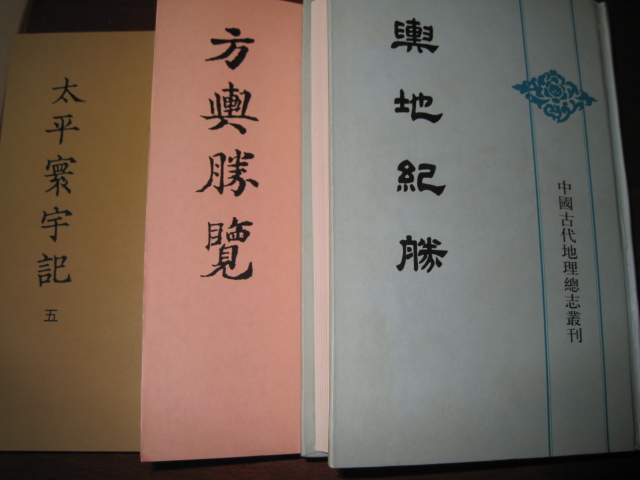

最早說屈原與武岡有涉的�,是北宋時期樂史的《太平寰宇記》。該書卷一一五“武岡縣”條的記載有二處:(1)“招屈亭”���,未見文字說明���;(2)“漁父亭,即漁父見屈原處����。”這書還載有武岡境內(nèi)有“滄浪水”。書編于北宋太宗太平興國年間��,當然是最早的記載了�。

王象之作于寧宗嘉定十四年(1221)的《輿地紀勝》卷六二“武岡軍條”載“招屈亭”說:“按招屈亭已見上文,此條重出�,故無注。”由于今本前文已缺�����,所以已難見所注之內(nèi)容了。此處無漁父亭的記載�����。

生活于南宋理宗���、度宗時期的祝穆《方輿勝覽》卷二六也有記載���。“武岡軍”條:“漁父亭,即屈原見漁父處����。”但未載“招屈亭”。

這類志書所載�,有二點值得注意:

1、兩宋時期�����,武岡境內(nèi)確有“漁父”���、“招屈”二亭�����。

2��、“名宦”條中�,并無屈原的記載���,其他如王導(dǎo)����、陶侃���、柳公綽���、曹王皋、王鍔這些確與武岡史上有過關(guān)系的歷史人物���,則書寫得清清楚楚���。屈大夫的名望,絕不在王導(dǎo)等人之下�,本不該如此��。抑或宋人也不認為屈原到過武岡���?

宋理宗時通判武岡的四六名家李劉《賀寶慶李知府到任》語曰:“尚或濯滄浪之纓,敘宗盟而后去���。”明人孫云翼箋釋說:“滄浪水在武岡州東五十里��,有漁父亭��,相傳漁父與屈原相見處��。”(《四六標準》卷二七)明人修《明一統(tǒng)志》卷六三載:“漁父亭�,在武岡州東五十里滄浪水��,相傳漁父與屈原相見處��。又郡圃有招屈亭��。”是“志”成書明英宗時期 ���,此時武岡境內(nèi)仍有“漁父”����、“招屈”二亭�����,也有所謂的“滄浪水”�。清雍正年間修的《湖廣通志》的說法與之同,該書卷九七:“漁父亭��,在州東五十里滄浪水�����,相傳屈原與漁夫相見處�。”這三處的用語就不那么肯定了,用了“相傳”二字��。嘉慶年間修的《大清一統(tǒng)志》卷三六一《寶慶府志》也記漁父亭:“在武岡州東���?�!斗捷泟儆[》:‘即屈原見漁父處����。’”但“名宦”條�,依然是沒有屈大夫之名的����。

清人蔣驥《楚辭余論》就曾說過:“昔賢遺跡�����,后人往往多附會���。若長沙湘陰之濯纓橋�,寶慶邵陽之漁父廟�����,城步之漁父亭�,去滄浪頗遠,皆以為漁父遇屈原處��?�!兑唤y(tǒng)志》又云:‘武岡滄浪水��,亦有漁父亭�。’然考武岡山水絕無滄浪,亦足征其妄也。”蔣驥的說法是有道理的��。

其實����,屈原的詩文中只是提到了沅湘��,如《離騷》:“濟沅湘以南征兮���,就重華而陳詞�����。”《抽思》:“浩浩沅湘�,分流汩兮���。”并沒有說到過資水流域��。文學史家一般也認為屈原的足跡所及也只在沅湘一帶����。距我們武岡較近����,在楚辭中提到的地名是溆浦���,如“入溆浦余儃佪兮,迷不知吾之所如”(《惜誦》)��。

前人在武岡境內(nèi)的所修的紀念屈原的亭子����,只是出于對這位偉大的詩人的尊崇。始見于北宋初期的漁父亭���、招屈亭�,無疑是武岡文化史上燦爛生輝的瑰寶�����,她的不存�,理應(yīng)感到惋惜。我雖然不大認同屈原到過武岡�����,但并不妨礙我愛武岡�,因為這一美妙傳說已融入了故鄉(xiāng)歷史文化血脈中。周宜地先生說得好:“我是寧可信其有、不愿信其無�,……便從了老百姓的傳說,也好讓(屈)大夫久久地留在咱們武岡��,也便有了久久的傳說����,多好!”

免責聲明: 本文內(nèi)容來源于言宋 ����,不代表本平臺的觀點和立場���。

版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由注冊用戶自發(fā)貢獻�,版權(quán)歸原作者所有�����,武岡人網(wǎng)僅提供信息存儲服務(wù)���,不擁有其著作權(quán)�,亦不承擔相應(yīng)法律責任�����。如果您發(fā)現(xiàn)本站中有涉嫌抄襲的內(nèi)容,請通過郵箱(admin@4305.cn)進行舉報�����,一經(jīng)查實���,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容���。