在我的衣柜頂層內(nèi)����,放有一雙白底、燈芯絨面的棉鞋。那是我五十歲時母親給我做的����。十多年了,我一直舍不得穿����,至今保存著。

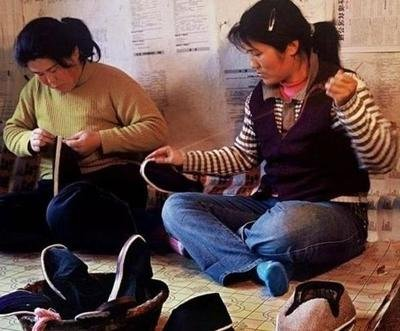

母親是我們那里方圓幾里內(nèi)的做鞋能手�。母親做的鞋,從外形看�����,周正��、美觀���、大方�����,鞋底上納的鞋線�����,橫對��、縱對����,錯落有致,針腳細(xì)密均勻�,用皮刀切出來的鞋邊,整齊光滑��,不帶一絲痕跡;鞋底里層平整;鞋面對稱而不帶皺����。穿上去十分合腳����,溫暖舒適。所以一到農(nóng)閑時�,村里的大姑娘、小媳婦總是圍著我母親轉(zhuǎn)�����,或要修改�����、索取鞋樣,或討教做鞋的有關(guān)技巧�。

母親嫁進(jìn)我家時,因我家和我外公家都很貧困���,根本談不上有正兒八經(jīng)的嫁妝�。我打記事起���,僅發(fā)現(xiàn)家里一個米扁桶���,一個籠箱,一個破舊的皮箱和一個梳盒����。別無其它家具。說是梳盒�,它沒有梳妝臺桌、上嵌鏡子之類�����,僅是一個長��、寬一尺左右的小木盒。上下兩層��,上層抽屜一格�����,下層兩格���,成“品”字形�。那梳盒對母親而言���,儼然是“百寶箱”����。其功用不在梳妝上���,里面裝的全是大小不一的鞋樣。鞋樣包括鞋底樣����、鞋面樣兩種。鞋樣的紙五花八門�����、形形色色:有報紙、書紙�����、包過糖和其他物品的牛皮紙……甚至還有棕單做的鞋樣����。各式各樣,酷似工藝品�����。這些鞋樣隨著時光的流逝���,大多紙質(zhì)變得發(fā)黃�、陳舊��。我年幼時����,母親從不準(zhǔn)我翻弄她的梳盒,心怕我弄壞她的寶貝鞋樣�����。

我家兄弟姊妹7個,全家9口人�,一年下來,所需鞋十多雙�����。六�����、七十年代�����,我們農(nóng)村���,除了人均基本口糧外���,其余大多是靠掙工分來養(yǎng)家糊口����。母親白天勞動掙工分�,做鞋只好在晚上或農(nóng)閑時進(jìn)行���。

做鞋的工序蠻多���,先要有鞋樣,有了鞋樣�����,還要有布單��。即用穿不了的破舊衣服拆下來�����,一片片洗干凈晾干�,用面糊布片一層層粘貼在門板上或墻上,晾曬干了���,再取下來����,照著鞋樣制作鞋底���,也叫“千層底”��。我家所需鞋多�����,自然破舊的衣服片不夠���,有時母親把從山里棕樹上剮下來的棕片和破舊的衣服片混合在一起�����,將就做布單�。當(dāng)然這些混有棕片的布單����,只給小孩子做鞋,因帶有棕片做的鞋底畢竟不甚結(jié)實�,且有礙美觀。

做鞋最辛苦的是納鞋底���。先用麻桿皮做的較粗的�����,漂白過的鞋線在鞋底邊沿�,穿著針走兩至三圈����,然后再在納好的鞋底圈內(nèi),縱橫有序地����、密密麻麻的一針一針開始納起鞋底來。

晚上我們兄弟姊妹圍在昏暗的油燈下學(xué)習(xí)���,母親拿根小櫈在旁邊坐著納鞋底陪伴我們����。只見母親左手握著鞋底����,右手拿著穿好的針線,不時用針在頭發(fā)上擦拭兩下��,也許是使針潤滑的緣故吧��。母親的右手上下翻舞,拉得鞋線“絲絲”作響���。鞋底較松的�����,會納得很順暢����,“絲絲”的聲響似乎是美妙的交響曲�����,我們兄妹幾個沉浸陶醉在那“絲絲”的聲響里��。若碰到厚的�、緊的“千層底”,鞋針很難穿透過去�����,得用鞋錐子先鉆一下����,再用頂針把針頭頂一下��,針方能穿過去��,納起鞋線來費勁��。母親晚上陪伴我們��,納鞋底疲倦了,鞋針有時鉆破手指��,殷紅的血隨針流出����。只見母親眉頭緊皺一下,嘴角微微抽動�����,趕緊用嘴吮吸一下手指的血滴�。每逢此情景,好像針尖戳在我心口上似的��,心情難受極了���。

做好了鞋底��,還要做鞋幫�。鞋幫外面一般用最好的面料,大都是絨布�。因為它既好看又不容易臟。做鞋幫俗稱研鞋口�����。母親把鞋幫左右縫嵌上兩塊松緊布����,再在鞋幫邊沿處用一根白布條蓋上、縫好���。

最后的兩道工序就是上鞋����、切鞋邊���。這樣�����,一雙布鞋就算完整地做好了����。

那時候做的布鞋種類,分單鞋和棉鞋兩種�����。布鞋的款式很多���,諸如松緊鞋�����、方口鞋、條絨鞋……每雙鞋都蘊(yùn)含著母親對兒女們深深的愛�����。

在記憶深處�����,讓我最刻骨銘心的一種鞋�����,叫釘鞋。六�、七十年代,一種輕便淺口的膠鞋頗為盛行�。我們俗稱“套鞋”。這種套鞋輕便����,防水又防滑??吹脚c我一同長大的伙伴們雨天穿著套鞋去上學(xué),我羨慕得不得了���,奈何家庭條件不允許����,我只有眼羨的份����。

其時母親看在眼里,心里很不好受���,似乎愧對了兒子�����。從那一刻起�����,母親就著手給我做釘鞋了��。釘鞋的制作比起一般的布鞋來�����,工序更為繁瑣復(fù)雜����。它和普通的鞋一樣�,先需納好鞋底,不同的是�����,鞋幫��、鞋面也需和納鞋底相同�����,要密密麻麻的縫上針線。上好鞋后��,用桐油均勻擦拭涂抹在鞋底鞋面上�,晾干了,再上桐油�����,直到桐油浸滲透鞋底鞋面為止����。再次晾干后,然后在鞋底上均勻分散地釘上一個個無名指大小蘑菇狀的鐵釘�����。這就是釘鞋�。

那時的農(nóng)村,很少通公路���,交通不便���。我們出行走的多半是田埂路和山路。碰到久晴下雨,路像揸了油一般的滑��,我們稱它“硬生滑”��。下陡坡路如坐滑梯�����,一不留神�,就會摔個“嘴啃泥”或仰面朝天。如下久雨��,道路則泥濘不堪����,步履艱難。

母親拿著做好的釘鞋對我說:“兒啊��,這釘鞋樣子是丑了些���,也笨重了些,比不得穿套鞋輕松方便��,但也有它的長處�����。人言穿釘鞋走泥巴路,穩(wěn)當(dāng)!一點不錯����,希望你穿釘鞋,走泥巴路�����,穩(wěn)當(dāng)前行����。”

待到我懂事后����,才明白了母親話里的含義。

在人生的旅途中�,我時時牢記母親的教誨、囑咐���。在部隊立了功�����,入了黨;退伍后我參加了教學(xué)工作�����,常以“蠟燭”精神自勉�����,一心撲在黨的教育事業(yè)上�����,多次被評為縣先進(jìn)教育工作者����,并獲得市優(yōu)秀教師的光榮稱號;退休后,力保退伍���、退休不褪色��,甘愿獻(xiàn)余熱�����,仍舊穩(wěn)當(dāng)前行。

值得慶幸的還有,母親現(xiàn)在尚健在��。今年八十有八��,雖滿頭銀發(fā)��,但身板硬朗���。耳聰目明��,腿腳靈便���,還時常下菜園子,侍弄點小蔬菜����,生活方方面面都能自理。我想���,她老人家也會為我的穩(wěn)當(dāng)前行欣慰吧!

感恩母親諄諄的教誨!感恩母親深深的愛心!

作者簡介:

李良華�����,55年出生����,77年入伍,80年退伍���,退休教師����。湖南省武岡市雙牌鎮(zhèn)人�����。

作品散見于:《鐵道兵報》�、《邵陽日報》、鐵道兵文化網(wǎng)���、今日頭條�����、新華網(wǎng)���、《都梁風(fēng)》、《武岡文藝》等�。